Wo wir hinsehen müssen

Laute Kunst zeigt uns, was wir zu oft übersehen: Macht, Normen, Ausgrenzung – und konfrontiert uns mit dem Unbequemen, das wir lieber ignorieren.

Es könnte auch ein Schlachtraum sein: grell ausgeleuchtet und die Wände sind mit silberner Folie verkleidet – als würde dort gleich etwas zerlegt werden. Alles wirkt sehr steril, wie ein provisorisches Operationszimmer oder eben wie ein Ort an dem etwas geöffnet, aufgeschnitten, herausgeholt wird. Genau das wird es dann auch sein.

Fühlen und Aushalten

Auf einigen Schränken stehen Desinfektionsmittel, daneben medizinische Geräte. Während man die einzelnen Behandlungszimmer durchläuft, werden Filme und Fotografien von Christoph Schlingensief während seiner Reise durch Nepal gezeigt: Eine Ziege, die aufgeschnitten und ausgeweidet wird. Die Kamera hält direkt drauf. Keine Zurückhaltung. Keine Erklärung. Man spürt Irritation, Beklemmung, sogar Widerstand. Trotzdem sieht man hin, weil es wirkt.

Die Ausstellung „Nach Christoph Schlingensief“ wurde gemeinsam von Yana Kadykova und Erik Swars kuratiert. „Man geht da durch – und stirbt einmal“, sagt Swars, Gründer von 47m Contemporary.

Sieben Behandlungszimmer – sieben Übergänge zwischen Leben und Tod, Kunst und Konfrontation. Schnell merkt man: die Ausstellung trägt keine klaren Antworten in sich – aber sie stellt eine Zumutung in den Raum. Vielleicht ist genau das ihr Anliegen. Vielleicht auch das des Kunstvereins 47m Contemporary, der diesen Raum geschaffen hat: einen Ort für Reibung, Risiko und Realität.

Ein Raum dazwischen?

Der Verein 47m wurde von Erik Swars und Janika Jähnisch gegründet. Sie kommt aus der Kunstgeschichte, er aus der bildenden Kunst. Ein Dialog aus Theorie und Praxis, der sich auch in ihrer Zusammenarbeit fortsetzt. „Wir können unfassbar gut miteinander arbeiten, dazu gehören natürlich auch Diskussionen – nur so können gute Entscheidungen entstehen“, sagt Swars. Für ihn ist das Kuratieren längst zu einer eigenen Form künstlerischen Ausdrucks geworden: eine Möglichkeit, mit der Kunst anderer spielerisch und frei umzugehen.

Das Projekt versteht sich nicht als eine klassische Galerie. Das Team von 47m besteht aus unterschiedlichen Kunstexpert*innen, die ihre Perspektiven und Erfahrungen in die Ausstellungen einbringen – ehrenamtlich und ohne Verkaufsdruck. Künstlerische Positionen sollen eine Bühne bekommen und dem Publikum mit drei Ausstellungen im Jahr zeigen, wie weit Kunst heute gehen kann.

Zwischen Stille und Aufschrei

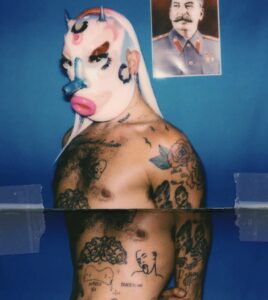

Ausgestellt wurden dort auch die Werke von Shalva Nikvashvili – ein Künstler, der in einem stillen Dorf in Deutschland lebt. Da wo man kaum erwarten würde, jemandem zu begegnen, der etwas so Lautes und Kompromissloses schafft. Nikvashvili hinterfragt in seinen Arbeiten Identität, Herkunft und Zugehörigkeit – Themen, die aus deformierten Körpern und verzerrten Gesichtern schreien. Er übersetzt Nacktheit und Mimik in verstörende Bilder. Die von ihm geschaffenen Masken zeigen nicht nur Zerrissenheit, sondern auch das Abbild eines gesellschaftlichen Zustands, der bedrohlich ist.

„Wir möchten für die Menschen in der Stadt einfach neue Türen öffnen – unser Grundsatz ist daher: keine Kunst aus Leipzig.“, sagt Erik Swars. Genau diese Konfrontation führt zum Aufbrechen des Gewohnten. „In Leipzig bewege sich vieles nicht mehr und die Kunst sei leise geworden“, meint Swars.

Trotz der vielen jungen Menschen, durch die alles belebt wird, liegt darunter manchmal etwas Eingeschlafenes: möglicherweise die Angst oder der Schutz vor Neuem. Wenn sich vieles verändert, müssen die Menschen ihren Platz darin oft neu finden. Der Kunstverein könnte ein Ort sein, der von außen Inspirationen aufnimmt und innen neue Verbindungen schafft.

Mit den Ausstellungen will 47m bewusst einen Kontrast setzen: Kunst, die nicht beruhigt, sondern aufrüttelt. Dies spiegelt sich auch in der aktuellen Ausstellung „Nach Christoph Schlingensief“. „Es ist zwar ungewöhnlich, einen Künstler zu zeigen, der nicht mehr lebt“, sagt Erik Swars. „Aber genau weil Schlingensief im deutschsprachigen Raum so eine prägende Rolle hatte und mich das Radikale an ihm fasziniert, will ich Leipzig daran erinnern, was Kunst auslösen kann.“

Provozieren und reflektieren

Die Kurator*innen zeigen normalerweise zeitgenössische Werke lebender Künstler*innen, die sich mit der Gegenwart auseinandersetzen. Mit Christoph Schlingensief richtet sich der Blick aber plötzlich zurück und trifft dabei trotzdem ins Heute. Schlingensief, der aus der damaligen BRD stammt, wurde vor allem durch seine Performances als Film- und Theaterregisseur bekannt, arbeitete aber auch als Autor- und Aktionskünstler. Seine Werke gelten als provozierend, politisch, unbequem. Er kämpfte für die Menschen am Rand der Gesellschaft – und doch bleibt ein widersprüchliches Gefühl: Einerseits machte er Missstände sichtbar und brach Tabus, andererseits war er selbst privilegiert genug, um derartige Projekte wie „Freakstars 3000“ oder „Bitte liebt Österreich – Ausländer raus!“ umzusetzen, die anderen verschlossen blieben. Mit diesen Aktionen machte Schlingensief das Leid marginalisierter Menschen sichtbar – der darin liegende beleidigende und zugleich verstörende Effekt ist nicht zufällig, sondern Teil seiner künstlerischen Strategie, das Publikum auf die gesellschaftlichen Probleme aufmerksam zu machen. Gesellschaftliche Probleme, die nicht irgendwo da draußen existieren, sondern in uns selbst – in unseren Haltungen und Blicken. Die Begeisterung vieler Menschen für seine Radikalität und sein mutiges Auftreten ist Teil seiner Wirkungsgeschichte: Endlich hat jemand ausgesprochen, was verdrängt wurde.

Gerade weil der Regisseur in seinem Privileg so sicher handeln konnte, ohne selbst Gefahr zu laufen Opfer zu werden, blieb er jedoch untrennbar Teil der Strukturen, die er kritisierte – seine Radikalität wirkte, aber immer systemgebunden.

Doch in der von 47m kuratierten Ausstellung geht es nicht darum, Schlingensief zu verehren oder ihn zu idealisieren. Es geht vielmehr darum: sich Impulsen zu stellen, Emotionen zuzulassen und die eigene Perspektive zu hinterfragen. Hinsehen, Aushalten, Fühlen – und sich auf etwas Neues einlassen, ohne alles gutheißen zu müssen. Vielleicht trifft Schlingensiefs Werk gerade deshalb so sehr ins Heute, weil er daran erinnert, dass Kunst unbequem sein darf und dass sie laut sein muss, um gehört zu werden.

Besonders eindrücklich wird dies im zuvor beschriebenen Behandlungsraum: Hier werden Einblicke in Schlingensiefs Beobachtungen und Begegnungen in Nepal sowie in die dortigen gesellschaftlichen Zustände gezeigt. Gleichzeitig thematisiert der Raum den Verlauf seiner Krankheit bis hin zu seinem Tod, nachdem Schlingensief die Diagnose Lungenkrebs erhalten hatte. Erik Swars erzählt:„ Meine Großeltern und Eltern waren letztens in der Ausstellung – sie haben mit Kunst eigentlich nichts am Hut, aber es hat sie trotzdem sehr intensiv mitgenommen“. „Dies sei der Alltag vieler Menschen: Verluste, Krankheit und Vergänglichkeit“, meint Swars. Das verlange kein Vorwissen oder großartige Interpretationen. Die Besucher*innen werden von dem berührt, was sie kennen. Hier wird Realität spürbar und die trifft am meisten: denn sie holt tatsächlich etwas aus uns heraus. Nicht unbedingt etwas Blutiges, aber oft etwas Schmerzhaftes.

Nachhall

Schlingensiefs Ausstellung öffnet auch weitere Türen: In einem abgedunkelten Kinosaal werden Filmarbeiten des Künstlers vorgeführt – Szenen voller Unbehagen und Überforderung. Denn sie erlauben kein einfaches „Anschauen“, sondern verlangen ein emotionales Reagieren. Sie zeigen, wie er sich gegen die Vorstellung des geschlossenen Films auflehnt und das Ungefilterte zum Ausdruck bringt. Er arbeitet dabei mit plötzlichen Szenenwechseln und provozierenden Bildern – die bei den Zuschauer*innen oft widersprüchliche Sinneseindrücke auslösen und dadurch aktiv zum Interpretieren angeregt werden. Wer weitergeht, gelangt in den oberen Kuppelsaal. Über die installierten Megafone können Stimmen über die Dächer der Stadt hallen und sich mit den Fragmenten eines Werks vermischen, was nie vollendet sein wird. Ein „Nach“ welches nicht meint, dass etwas vorbei ist, sondern dass etwas weitergeht. „Wir wollen ein Echo über die Stadtgrenzen hinausrufen“, sagt Erik Swars:„Leipzig hat wahnsinniges Potenzial – es muss nur etwas bewegt werden.“ 47m will zeigen, dass Kunst und Gesellschaft leiser geworden sind und dass es Zeit ist, wieder lauter zu werden. Laut im Denken, im Fühlen, im Widersprechen.

Denn nur wenn wir uns dem Unbequemen stellen und die Stille durchbrechen, kann sich wirklich etwas bewegen. Vielleicht ist das die eigentliche Zumutung dieser Kunst: dass sie uns zwingt hinzusehen, dorthin wo es nicht mehr dekorativ, sondern existenziell ist. Und wir uns dabei selbst erkennen.

47m Contemporary

Karl-Liebknecht-Straße 12

04107 Leipzig

„Nach Christoph Schlingensief“

03.10.2025 – 24.01.2026

Geöffnet: Mi + Fr 15 – 18 Uhr / Sa 13 – 18 Uhr

Titelbild: 47m Contemporary

Hochschuljournalismus wie dieser ist teuer. Dementsprechend schwierig ist es, eine unabhängige, ehrenamtlich betriebene Zeitung am Leben zu halten. Wir brauchen also eure Unterstützung: Schon für den Preis eines veganen Gerichts in der Mensa könnt ihr unabhängigen, jungen Journalismus für Studierende, Hochschulangehörige und alle anderen Leipziger*innen auf Steady unterstützen. Wir freuen uns über jeden Euro, der dazu beiträgt, luhze erscheinen zu lassen.