Mehr Bluttests, mehr Fehlalarme

Mehr Bluttests bringen nicht unbedingt mehr Sicherheit. Oft leiten sie zu unnötigen Behandlungen. Warum viele Blutwerte schnell in die Irre führen können.

Bis zum 18. Lebensjahr stehen Kindern und Jugendlichen ohne Zahnarzt elf Vorsorgeuntersuchungen zu. Bei Erwachsenen ab 35 sind es über 50 Termine. Dazwischen gibt es nur eine Vorsorgeuntersuchung, die allen jungen Erwachsenen zusteht. Sollte man zusätzlich ein paar Blutbilder machen, einfach um sicher zu gehen? Klingt vernünftig, ist es aber nicht unbedingt.

Was ist ein Blutbild?

Im Blut gibt es Zellen und Flüssigkeit, das sogenannte Plasma. Hier können sich weitere Stoffe, wie zum Beispiel Eiweiße und Fette befinden. Im klinischen Alltag unterscheidet man zwei Blutbilder: Das Kleine und das Große. Beim kleinen Blutbild werden die weißen und roten Blutkörperchen sowie die Blutplättchen untersucht. Das Labor betrachtet die Größe, Form und Färbung. Außerdem analysiert man den roten Blutfarbstoff. Bei einem großen Blutbild wird zusätzlich zwischen verschiedenen weißen Blutkörperchen unterschieden. Daher wird es auch als Differentialblutbild bezeichnet. Über das Blutbild hinaus können weitere Blutwerte, wie Eiweiße oder Fette, bestimmt werden.

Ein statistisches Paradox

Je mehr Bluttests man macht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man etwas Auffälliges findet, auch wenn man komplett gesund ist. Das kann zu falschen oder nicht notwendigen Therapien führen, die wiederum Probleme verursachen können. Wie stark dieses Phänomen ausgeprägt ist, hängt unter anderem vom Normbereich und der Genauigkeit der Untersuchung ab: Wie oft erkennt der Test eine gesunde oder kranke Person richtig? Wie häufig liegt er daneben?

Warum „normal“ nicht immer gesund bedeutet

Um zu erkennen, ob ein Wert normal ist, wird ein Normalbereich festgelegt. Liegt man außerhalb dieses Bereichs, muss man jedoch nicht unbedingt krank sein. Man liegt bloß nicht in dem Bereich, in dem 95 Prozent der Menschen liegen. Ermittelt man bei 20 Menschen einen Wert, ist es also wahrscheinlich, dass eine Person außerhalb des Bereichs liegt, obwohl sie gesund ist. Oder misst man bei einer Person 20 Werte, ist es ebenso wahrscheinlich, dass auch hier einer falsch liegt, ohne dass etwas dahintersteckt.

Tests messen Signale, keine Krankheiten

Ein Test „sieht“ keine Krankheit, sondern misst etwas Messbares. Es muss zum Beispiel eine Reaktion ausgelöst oder ein Signal gemessen werden. Dabei können immer Fehler entstehen, zum Beispiel durch Temperaturschwankungen, Unsicherheiten in der Signalstärke oder zufällige Messschwankungen. Auch bei sehr präzisen Geräten gehört eine Ungenauigkeit immer mit dazu und führt bei mehr Messungen zu mehr fehlerhaften Ergebnissen.

Ferritin statt Eisen: ein Beispiel aus dem Alltag

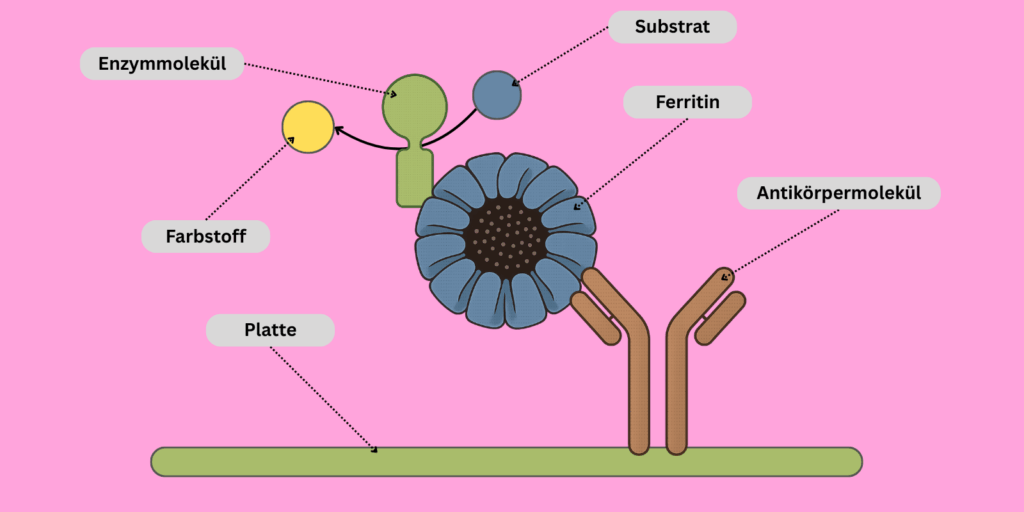

Möchte man den Eisenwert bei einer Person bestimmen, ist es nicht sinnvoll, direkt nach Eisen im Blut zu testen. Der Eisenwert schwankt stark über den Tag, nachdem man etwas gegessen hat oder auch wenn man einen Infekt oder eine Entzündung hat. Wichtiger ist hier das Ferritin, weil es weniger stark schwankt. Ferritin ist ein Eiweißmolekül, das Eisen speichert. Um den Ferritinwert zu bestimmen, wird auf eine Platte ein Antikörpermolekül gegeben. Jetzt gibt man die Blutprobe dazu. Das Ferritinmolekül aus der Blutprobe bindet an das Antikörpermolekül. Dann wird ein Enzymmolekül dazu gegeben, das von der anderen Seite an das Ferritinmolekül bindet. Dieses Enzymmolekül wandelt ein Substrat in einen Farbstoff um. Nun kann der Computer anhand der gemessenen Farbintensität berechnen, wieviel Ferritin in der Probe enthalten ist.

Klug testen statt viel testen

Es ist wichtig, Tests nur bei Menschen zu machen, die bereits zu einer hohen Wahrscheinlichkeit erkrankt sind. Dieses Konzept nennt sich Vortestwahrscheinlichkeit. Zum Beispiel sollten Menschen nur auf Eisenwerte getestet werden, wenn dem Arzt oder der Ärztin ein gut begründeter Verdacht auf einen Eisenmangel vorliegt. So lässt sich das Risiko für Fehlalarme reduzieren.

Zum Autor: Johannes Rachner ist Medizinstudent im letzten Jahr und arbeitet seit fünf Jahren als Journalist. Mit seinen Texten und Videos möchte er helfen, Gesundheit und Wissenschaft besser zu verstehen.

Fotos: Johannes Rachner

Hochschuljournalismus wie dieser ist teuer. Dementsprechend schwierig ist es, eine unabhängige, ehrenamtlich betriebene Zeitung am Leben zu halten. Wir brauchen also eure Unterstützung: Schon für den Preis eines veganen Gerichts in der Mensa könnt ihr unabhängigen, jungen Journalismus für Studierende, Hochschulangehörige und alle anderen Leipziger*innen auf Steady unterstützen. Wir freuen uns über jeden Euro, der dazu beiträgt, luhze erscheinen zu lassen.