Durchblick statt Klartext – was macht einen Dokumentarfilm aus?

Die 68. Ausgabe des Leipziger DOK 2025 ist vorüber. Luhze stellt vier Filme vor, die sich auf ganz unterschiedliche Weise mit dem Medium Dokumentarfilm auseinandersetzen.

Über 220 Dokumentar- und Animationsfilme präsentierten Filmschaffende aus 55 Ländern vom 27. Oktober bis zum 2. November. Den Themen der Filme wie auch den Herangehensweisen der Filmschaffenden schienen keine Grenzen gesetzt. Die folgenden vier Filme, darunter auch einige Preisträger, spiegeln diese Diversität wider und zeigen Möglichkeiten und Bedeutungen des Dokumentarfilms.

Irgendjemand filmt immer – Active Vocabulary

In ihrem zweiten Dokumentar-Langfilm verwebt Regisseurin Yulia Lokshina mehrere Handlungsebenen, die zusammen ein Bild von Freiheit und Unterdrückung, Protest und Angst kreieren. Der Bau einer Moskauer Schule wird konterkariert mit der parallelen Invasion der Ukraine und der zunehmenden staatlichen Radikalisierung: Während die russische Armee vordringt, zerstört die Baustelle ein Naturschutzgebiet, steigt der staatliche Druck auf jede Opposition.

Lehrerin Maria sprach sich vor ihrer Klasse gegen die beginnende „Spezialoperation“ aus. Eine Schülerin filmte. Oder zeichnete ihre Stimme auf, das weiß Maria bis heute nicht. Kurz darauf begannen die Anfeindungen und Verleumdungen. Nachdem sich die Situation verschärfte und auch der russische Geheimdienst FSB der Lehrerin einen Besuch abstattete, sah sie sich gezwungen, das Land zu verlassen. In einer Berliner Schule scheint sie eine vorübergehende Heimat gefunden zu haben, doch die Gedanken an Russland und ihre Schüler*innen lassen sie nicht los.

Lokshina projiziert Bilder ihrer Heimat in leere Klassenzimmer und Umkleidekabinen. Erinnerungen an ein unerreichbares Abbild der Vergangenheit im Raum der Gegenwart. Dieser experimentelle Ansatz prägt weite Teile der Doku. In gefilmten Unterrichtsszenarien beschäftigt sich Marias Schulklasse mit der Vergangenheit ihrer neuen Lehrerin und den Hintergründen ihrer Flucht. In der beinahe schizophrenen Klimax nehmen die Schüler*innen dann die Rollen der Personen aus Marias Vergangenheit an.

„Schule ist kein Zuhause“ ist einer der ersten Sätze des Films, der sich drohend über die kühlen, computeranimierten Schemata eines Klassenzimmers legt, die den Film ebenfalls durchziehen. Bei alldem gerät ein klares Narrativ jedoch allzu oft in den Hintergrund und verschwimmt zwischen Umweltaktivismus, politischer Unterdrückung und Rollenspiel. Handys verschwinden in halbgeöffneten Federtaschen, unter Bänken, in Rucksäcken. Gegenstände medialer Selbstbestimmung oder scharfe Waffen im täglichen Schulkampf um Autorität?

Active Vocabulary lädt zum Reflektieren über Freiheit und Rechte ein, tut dies aber oft nicht aus sich selbst heraus – oder zumindest nicht deutlich genug. wurden Schüler*innen von rechter Seite dazu aufgefordert, angeblich „linke“ Lehrpersonen zu diffamieren. „Irgendjemand filmt immer“ ist eine dieser Aussagen, die im Kopf bleiben und auf einem Filmfestival fast ironisch wirken könnten – wäre die Realität nicht so entmutigend. Active Vocabulary wurde von der Jury mit der Goldenen Taube für den besten Deutschen Langfilm ausgezeichnet.

Filmen bis der Frieden kommt – A Simple Soldier

Was ist eine Kamera in einem Krieg? Welche Rolle hat das Beobachten in einem Konflikt, der seit Jahren weder durch Gewalt noch Verhandlungen beizulegen scheint? Für Artem Ryzhykov bedeutet seine Kamera zu Beginn der russischen Invasion eine Waffe. Den Kampf des einfachen Volkes zu dokumentieren – dieser Wunsch und die Zusage, filmen zu dürfen, lassen ihn den Weg in den Krieg antreten.

A Simple Soldier erzählt vom Alltag an der Front, exemplarisch in fünf umkämpften Städten. Von streunenden Hunden und dem langen Warten auf den Kampf. Von Verlust und enttäuschten Hoffnungen: angekommen an der Front wird Artems Vertrag von seinem Vorgesetzten fast verächtlich als „scam“ bezeichnet. Disziplin und Verzweiflung des ukrainischen Volkes spiegeln sich in nicht nur in den Einzelschicksalen der Personen, sondern auch in Artems Leben wider. Szenen aus Artems Kindheit erklären seine Liebe zum Film: sein Vater schenkte ihm einst eine Kamera und weckte damit die Begeisterung. Kreative Hoffnung (oder Naivität?) geht dagegen in der kriegsversehrten Gegenwart unter. In den aufgezeichneten Videoanrufen zwischen Artem und seiner Ehefrau sind die Spuren des Krieges deutlich zu erkennen. Nicht nur auf dem digitalen Bild ist Artem isoliert von der Zivilisation, fast apathisch entfremdet von der Gesellschaft. Diese Szenen erinnern an das tragische Rückkehr-Kapitel aus Remarques Weltkrieg-Klassiker „Im Westen Nichts Neues“. Kann eine Kamera in alldem wirklich eine Waffe sein? Oder ist sie in Wahrheit ein Spielzeug, ein ineffektives, bildhaftes Geschütz inmitten scharfer Munition? Die Bilder, die der ausgezeichnete Cinematograph Ryzhykov einfängt, bleiben im Kopf. A Simple Soldier wurde beim DOK 2025 von der Stiftung Friedliche Revolution mit dem Filmpreis Leipziger Ring ausgezeichnet.

Bewegter Stillstand oder purer Expressionismus in „Café Kuba“ von David Shongo. Foto: DOK Leipzig 2025

Café Kuba – Who Dared to Awaken the Dead Memory: Was ist Film?

Diese sprachliche Analogie erschiene treffend genau, wäre die Kamera für das erste Drittel nicht hinter einem Gitter verborgen und die dunkle Außenwelt nur im diffusen Lichtschein zu erahnen. Statt erklärenden Dialogen führt ein langer Schriftblock in den Konflikt zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Ruanda ein. Statt Dialogen zwischen Figuren erzeugen Bruchstücke aus Radioausstrahlungen ein Gefühl des nächtlichen Kinshasas. Mitten in der Nacht fährt eine Gestalt, das Gesicht unter einer häusernen Maske versteckt, ein Straßencafé durch die kongolesische Hauptstadt. Bauarbeiter gehen ihrer Arbeit nach, während eine Gruppe ähnlich maskierter Gestalten sich ruckartig auf einem statischen Autogefährt hin und her bewegt. Shongo verweigert, abgesehen vom anfänglichen Kontext, jegliche Art von narrativer Erzählung; erzeugt Bedeutung stattdessen durch Performance und Geräuschkulisse. Auf die Publikumsfrage, für wen Café Kuba gedreht wurde, antwortete Shongo mit „for me“. Das merkt man dem „Film“ auch an.

Filmen gegen das Vergessen – Peacemaker

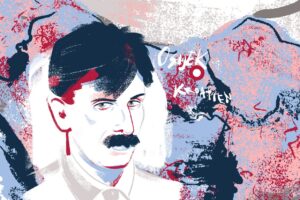

Peacemaker, der als bester internationaler Dokumentarfilm honoriert wurde, begründet beinahe ein neues Genre, das sonst eher aus den verruchten Hitler-Dokus bekannt ist: Archive-Thriller. Dabei kommt „Mirotvorac“, wie der Film im kroatischen Original heißt, jedoch größtenteils ohne pulstreibende Musik und historisch längst überbrückte Cliffhanger aus, sondern vertraut ganz auf die Stimmen von Zeitzeugen und Archivaufnahmen.

Im Zentrum der Erzählung steht der Polizeichef der kroatischen Stadt Osijek, Josip Reihl Kir. Nach der Aufspaltung Jugoslawiens im Jahr 1991 sieht dieser sich mit wachsenden Spannungen zwischen kroatischen Nationalisten und der zunehmend instrumentalisierten serbischen Minderheit konfrontiert. Filmemacher Ivan Ramljak porträtiert Kir als entschlossenen, menschlichen Pazifisten, der sich auf verlorenem Posten rastlos für den Frieden einsetzt. Für die serbische Bevölkerung stellte er, entgegen der nationalistischen Regierung, eine seltene Ansprechperson dar. Blockaden nahm er sich persönlich und unbewaffnet im Dialog an. Reaktionäre Journalisten wies er vor versammelter Runde zurecht.

Peacemaker dürfte einen Wandel in der Erinnerungskultur bedeuten. Am Ende des Films findet eine Art symbolische Kanonisierung statt: ein Kunstprojekt zeigt das Gesicht Kirs auf verschiedenen Gemälden; die Designs erinnern stark an das von Shepard Fairey erstellte und oft zitierte Hope-Wahlkampfposter von Barack Obama. An diesem Punkt durchtritt der „Peacemaker“ die Grenzen der Historizität und wird zum Symbol.

Die Verurteilung von Kirs Mörder gelang erst 16 Jahre nach der Tat. Mehrere Anläufe und Verfahren waren nötig, um Antun Gudelj im Jahr 2009 zu einer Haftstrafe von 20 Jahren zu verurteilen. Die Auftraggeber hinter Kirs Ermordung konnten offiziell nie ermittelt werden. Die ruhigen Aufnahmen der Gemälde am Ende sind wie ein stiller Schrei nach Frieden und Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, die der Kir, den man nach Film kennengelernt hat, nicht nur für sein eigenes Schicksal gefordert hätte.

Etwa 53.000 Besucher*innen strömten während des Festivals in die Kinosäle und Sondervorstellungen. Dies zeige, so Festivalleiter Christoph Terhechte, „wie groß der Bedarf nach der künstlerischen Auseinandersetzung mit weltpolitischen Fragen und mit diversen Lebensrealitäten ist“. Auch im nächsten Jahr dürfen sich Interessierte wieder auf internationale Filme und spannende Diskussionen freuen. Die nächste Ausgabe von DOK Leipzig wird vom 26. Oktober bis zum 1. November 2026 stattfinden.

Titelbild: DOK Leipzig 2025

Hochschuljournalismus wie dieser ist teuer. Dementsprechend schwierig ist es, eine unabhängige, ehrenamtlich betriebene Zeitung am Leben zu halten. Wir brauchen also eure Unterstützung: Schon für den Preis eines veganen Gerichts in der Mensa könnt ihr unabhängigen, jungen Journalismus für Studierende, Hochschulangehörige und alle anderen Leipziger*innen auf Steady unterstützen. Wir freuen uns über jeden Euro, der dazu beiträgt, luhze erscheinen zu lassen.