„Ein falscher Satz kann 15 Jahre Haft bedeuten“

Exil heißt Verlust, aber auch Neubeginn. Die Friedensnobelpreisträgerin Irina Scherbakova und der irakische Autor Najem Wali erzählen beim Literarischen Herbst, wie Schreiben zum Überleben wird.

Politisch verfolgt. Wegen eines falschen Satzes in Lebensgefahr. Das Heimatland verlassen müssen. Es ist wahrscheinlich eine der größten Grausamkeiten, dazu gezwungen zu sein, alles, was man liebt, zurückzulassen. Viele große Namen des zwanzigsten Jahrhunderts – etwa Thomas Mann, Anna Seghers oder Bertolt Brecht – mussten fliehen und in der Fremde eine neue Sprache finden. Doch Exil ist kein Phänomen des vergangenen Jahrhunderts. Auch heute werden Kulturschaffende verfolgt, inhaftiert, zum Schweigen gebracht. Nach wie vor suchen Menschen Schutz – vor Krieg, vor politischer Verfolgung, vor dem Verlust des eigenen Wortes.

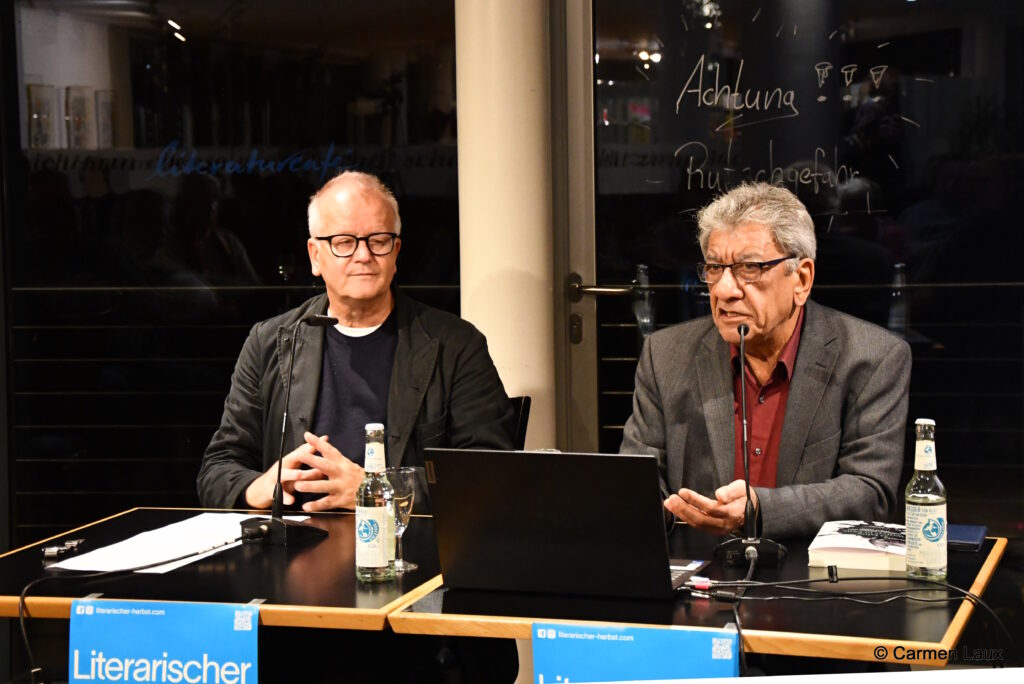

An diesem Abend im Literaturcafé des „Haus des Buches“ im Leipziger Osten soll im Rahmen des Literarischen Herbst über das Leben und Schreiben im Exil gesprochen werden. Auf den schwarzen quadratischen Tischen stehen am 22. Oktober Weingläser und Limoflaschen, Gespräche klingen nach, bis das Licht gedimmt wird. Der Moderator begrüßt „zwei ausgewiesen wichtige Protagonisten, die sich um die Geschicke von Kolleginnen und Kollegen im Exil kümmern“: Najem Wali und Irina Scherbakova.

Wali, geboren im Irak, lebt seit Jahrzehnten in Deutschland. Er selbst befand sich in politischer Gefangenschaft. Nach seiner Flucht aus Bagdad studierte er in Hamburg Germanistik. Heute ist er Schriftsteller, Journalist und Vizepräsident des PEN Deutschland. PEN steht für Poets, Essayists, Novelists. Seit 1921 setzen sich PEN-Zentren weltweit für Literatur und Meinungsfreiheit ein.

Wali ist herzlich, lacht viel, jedes Wort präzise gewählt. „Für Autorinnen und Autoren im Exil stellt sich immer die Frage: Wo siedle ich meine Stoffe an?“, sagt er. Die Frage, an welchen Orten er seine Geschichten erzählt – das sei eine Herausforderung des Exils. Denn man schreibe für ein neues unbekanntes Publikum. Oder man schreibe für das alte. „Aber wie werde ich dann von wem gelesen?“ In seiner Heimatregion gelte: „Kairo schreibt, Beirut druckt, Bagdad liest.“ Das Publikum lacht.

„Ich hatte Glück, ins Exil zu gehen“, sagt Wali später, „sonst hätte ich meine Romane nicht schreiben können.“ Der Moderator lacht – etwas überrascht, etwas hilflos: Naja, könne man da wirklich von Glück zu sprechen? „Das Exil zwingt Schriftsteller, die traurigsten und bedrohlichsten Dinge in Geschichten zu verwandeln“, antwortet Wali.

Die zweite Hauptfigur des Abends, Irina Scherbakova, ist digital zugeschaltet. Eine fiebrige Erkältung hindert sie an der Reise nach Leipzig. Auf der Leinwand erscheint ihr Gesicht, das Bild leicht verpixelt. „Vertrauen Sie mir“, sagt sie, „ich wäre heute Abend so gerne bei Ihnen gewesen.“

Scherbakova ist Historikerin, Autorin und Mitbegründerin von Memorial, dem Netzwerk unabhängiger Organisationen, das seit den späten achtziger Jahren die Geschichte der politischen Repressionen in der Sowjetunion aufarbeitet. Für diese Arbeit erhielt Scherbakova 2022 den Friedensnobelpreis.

„Viele, die jetzt hier in Deutschland sind, sprechen Russisch“, sagt sie. „Aber wir sind aus ganz unterschiedlichen Gründen hier.“ Scherbakova erzählt von Menschen, die das Land verließen, weil sie den Krieg nicht mittragen konnten – von Künstler*innen, Forschenden, Journalist*innen, die sich gegen die staatliche Propaganda wenden. „Diktaturen haben ein Ende – und auch ihre Diktatoren“, sagt sie. „Aber die Erinnerung, die bleibt, müssen wir schützen. Um nicht zu vergessen, für welche Gesellschaft es einzustehen gilt.“

Zwischen Scherbakova und Wali herrschen Einverständnis und Empathie für die Erfahrungen des jeweils anderen. Sie beide setzen sich für den Schutz von verfolgten Kulturschaffenden ein. Scherbakova nickt als Wali sagt: „Ein falscher Satz kann 15 Jahre Haft bedeuten.“ Für beide ist das Exil nicht nur Entwurzelung, sondern eine Aufgabe. Schreiben heißt für sie, festzuhalten, was sonst verloren ging. In den eineinhalb Stunden des Gesprächs wird deutlich: Literatur kann kein Asyl schaffen, aber sie kann Zeugnis ablegen.

Als der Abend endet, bleibt das Publikum einen Moment still – dann großer Applaus. Der Moderator lädt ein: „Holen wir noch ein paar Flaschen Wein – wer noch dableiben möchte, ist herzlich zum Gespräch willkommen.“ Ein Angebot, das begeistert angenommen wird. Der Abend endet nicht mit einem Schlusswort – sondern mit Gespräch über Heimat und Zugehörigkeit – jenseits der Bühne, bei Wein und offener Tür.

Titelbild: Carmen Laux

Hochschuljournalismus wie dieser ist teuer. Dementsprechend schwierig ist es, eine unabhängige, ehrenamtlich betriebene Zeitung am Leben zu halten. Wir brauchen also eure Unterstützung: Schon für den Preis eines veganen Gerichts in der Mensa könnt ihr unabhängigen, jungen Journalismus für Studierende, Hochschulangehörige und alle anderen Leipziger*innen auf Steady unterstützen. Wir freuen uns über jeden Euro, der dazu beiträgt, luhze erscheinen zu lassen.